このJA6LZG-Blogはアマチュア無線と身近な話題や興味を取り上げたいと、 1994年にMAC(68K)にオープン・ソースOSであるNetBSDを載せたHTML-Serverを自宅に立ち上げ、それ以降はIBM-560などにPC- UNIXのOSを使いながら細々と発信しています。

1991年当時はLinuxは普及しておらず、米国からLinux系CDを輸入して苦労しながらInstallして楽しんいました。PC自体も米国仕様が少なかった時代です。

2005年になるとオリジナル開発ボード( ARM9:Embedded:組み込みLinux ) を使ったIot:遠隔制御方式の防災・セキュリティ管理システムを開発して低電力モードのECOスタイルHTML-Serverとしての運用実験を行っています。近年は仕事が多忙である事より(言い訳)スロー・ペースなUpdateになっています。振り返るとH.Pもスタートして以来、31年目に入りましたが、相も変わらず内容の薄いものになっています。長い目で見守ってください。

2000年頃よりFreeのCMSを使ったBlog(Movable-Type/Word-Press /Geeklog/Drupal/その他)を色々と立ち上げて実験しています。データベースのHardwareが破損したりして時系列の流れデータがありません。そのために新規にフォーマットした毎で、再スタートとなっております。

================================================================

HamのHistory (開局からもうすぐ56年)

================================================================

1969年4月11日に5球スーパーラジオ(BFO付)+デリカ プラグイン コンバーター(DELICA HAM BAND CONVERTER)にA1送信機(変調器なし)のUZ-42?で開局しましたが、後にローカルのOMから戴いたUZ-807に6BQ5プッシュプルの変調器を使い待望のAMデビューしました。

局当時は自作が当たり前でしたがお金持ちの友人はメーカー製のキットを使い、カッコいいスタイルの機械を使っていて、何時かは自分も同じようなメーカ製リグを使う事に憧れを持っていたました。Hi

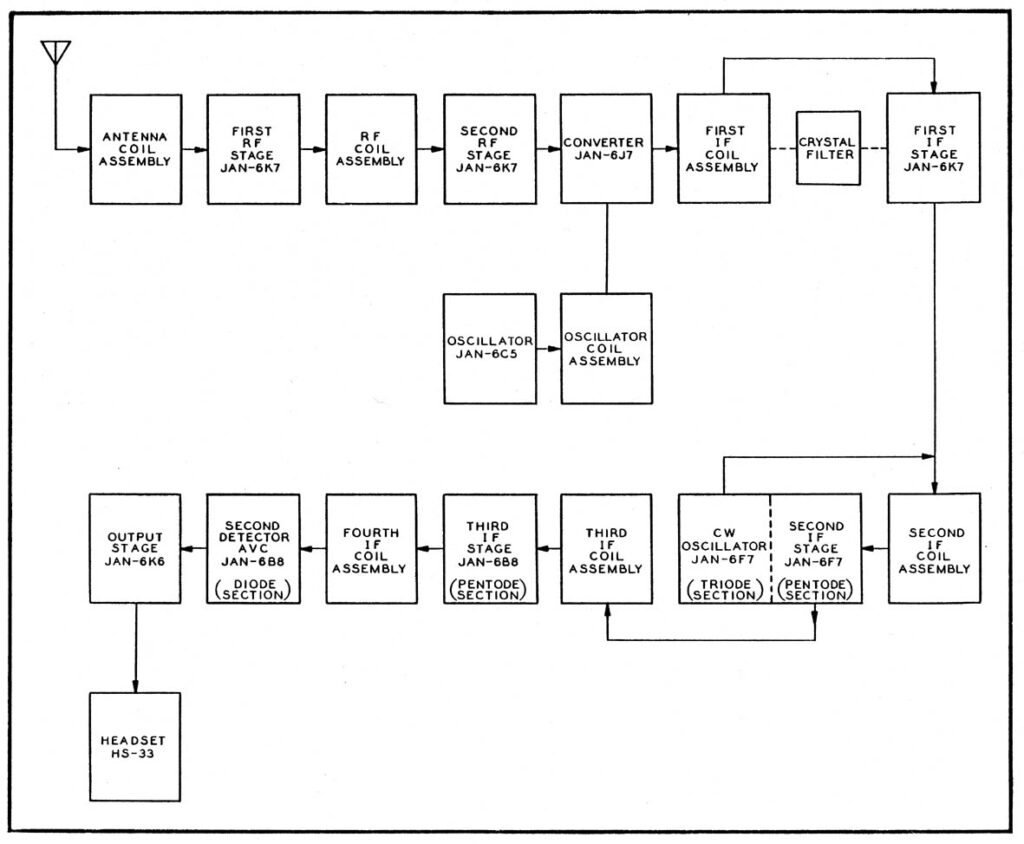

当時、近くに居られたOMさんからBC-348(下写真)を借用して7MHzを聞くとヨーロッパの信号が聞こえたのには驚きました。当時使っていたのはは5球スーパー程度の受信機でしたので、ほとんど、近場の局しか認識が出来なくて海外DXを聴く事は不可能な時代でした。当時、7MHzの垂直ダイポールを利用して807送信管+軍用の受信機を使ったリグを利用してヨーロッパの局との交信が出来たのには?腰が抜ける位に驚いた時代でした。それ以降は軍用受信機に憧れを持ってしまったのは当然の成り行きでした。

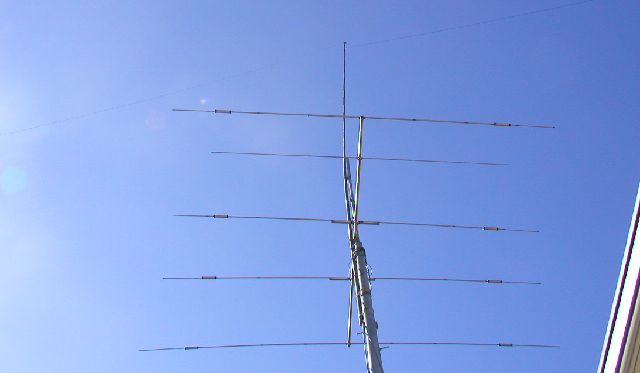

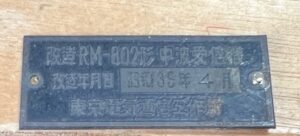

高3の頃にメカフィルを使ったSSBトランシーバー(左写真)を製作しましたが、その筐体は東京電気通信工作所製(RM802)なる中波用受信機を使ったものでした。1KHzを直読できるようにしたもので、当時としてはメーカー製のTS-500などと同様に周波数を読める事を自慢していました。周波数安定度もTS-500より良かった。その後、W1にQSYしてからQSTなどを観て感化されこの頃からEME通信に興味を覚えて144MHzなどでのアンテナ&送受システム設計などをスタートしていた時期でした。

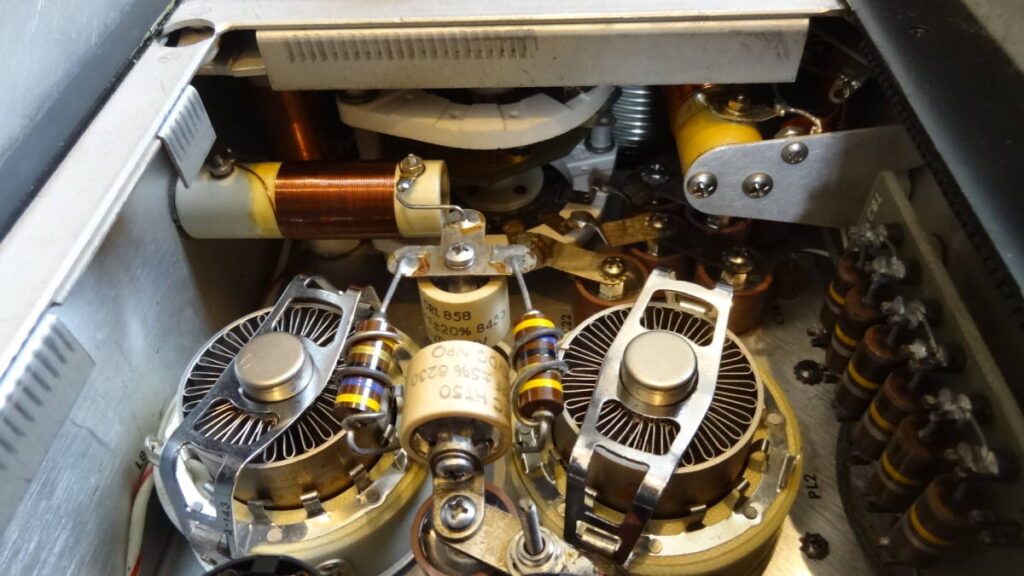

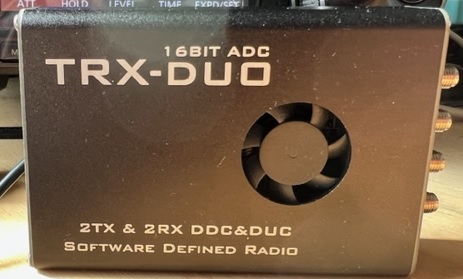

このSSBトランシーバーの筐体は長く使って最終的には50MHz-1KW(4CX1000A)で終わりましたが、長年に渡り自作している1KWトランシーバーの原型となっています。12年前からリモート専用(Master/Slave)に特化したオリジナルの8ポートSDRトランシーバー(MRF150x2)での運用を楽しんでいます。近年は市販のRedpitaya/TRX-DUOを使ったSDRトランシーバーを併用して運用しています。リニア・アンプは100mW程度の入力レベルを持った軍用オートチューンリニア・アンプ:TRC-75改を使っており、DPD(デジタル・プリディストーション)メソッドを用いてIMD:-60dbc@1KWが実現しました。

< Original SDR-Transceiver: 1.9MHz – 50MHz >2011/5月製作