小生の1.8MHz専用トランシーバーとして使っているのは八重洲無線:FT107Mトランシーバーは1979年6月から発売されていたもので当時、新品を購入して利用した経験があり、その素晴らしさが未だに頭の隅に残っていて、近年ヤフオクにて中古のFT107Mを購入してしまいました。

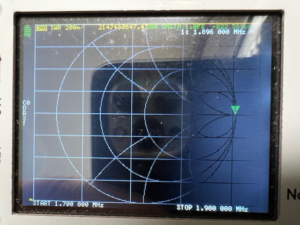

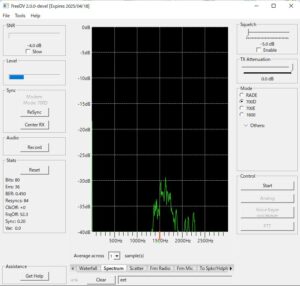

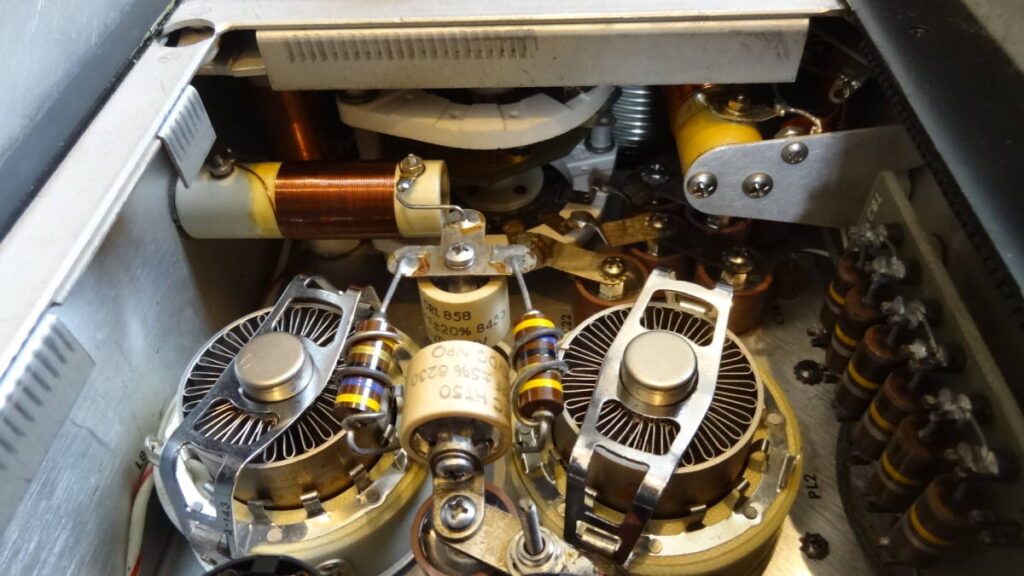

本トランシーバーは中古不動品で購入し、楽しく修理して復帰させた後、数か月使わない状態にしていましたが先週、久しぶりに電源を入れてみたら、周波数表示も消え、更にノイズ音も少ない状態に至っており、再度、原因究明を進めて局発部の異常が確認されましたので、詳細に調べるためにスペアナを使って局発を見るとなんと発振停止になって陥っていました。PLLのLock外れだったら良かったのに!!

近年、中古品を数台購入して修理しながら使っていますが、やはり中古品では全て故障が終わったらまだ故障が発生るなどの”モグラたたき”状態となる始末です。近年、部品品質の低下によりいたるところで故障してしまう事が多くなってきました。本トランシーバーでは1.9MHzと3.5MHzとも、水晶(Xtal)不良でした。

<最善の解決法?>

この中古FT107Mの購入時は電源起因の問題で動作不足になっていて、その他のコンデンサ類とトランジスター不良など取り替えて使っていましたが、発振レベルの変動などあり、懸念しています。今後更に長く利用していくためにはこの局発部分のロジックを新規に作る必要があります。本来はVFO+PLLのループの一元化するのが望ましいのですが、このトランシーバーの良さはアナログ回路をピュアな局発使っている部分なので、敢えてデジタル化するとその良さが損なわれます。

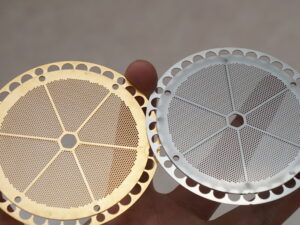

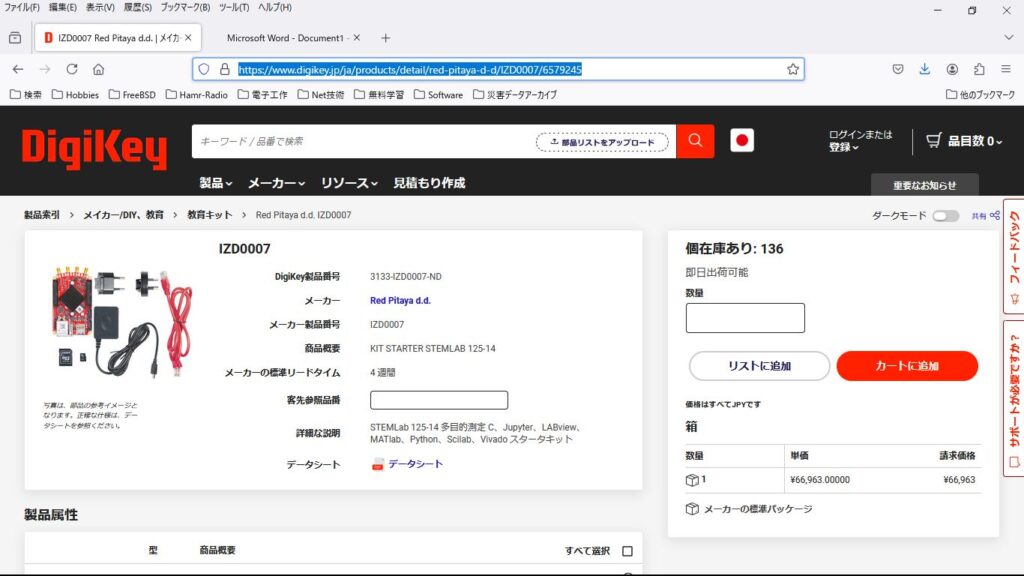

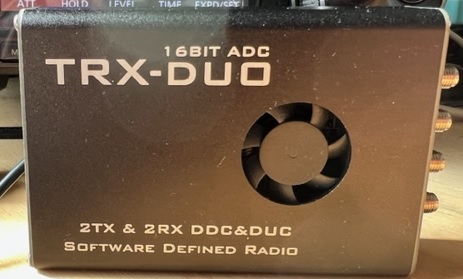

・Solution-1としては多少複雑になりますが、CPLDを使っての局発部をロジック化する事とです。以前にPLL開発時の評価用として基板を製作したものがあるので、それを再利用して局発に繋いで受信信号を聴くなどしてGo/NoGoを決断で出来そうです。

・Solution-2としてはX-tal(新規に製作依頼)を購入するか?かなり部品代としても高額になるのでそれまでの価値があるかどうか?

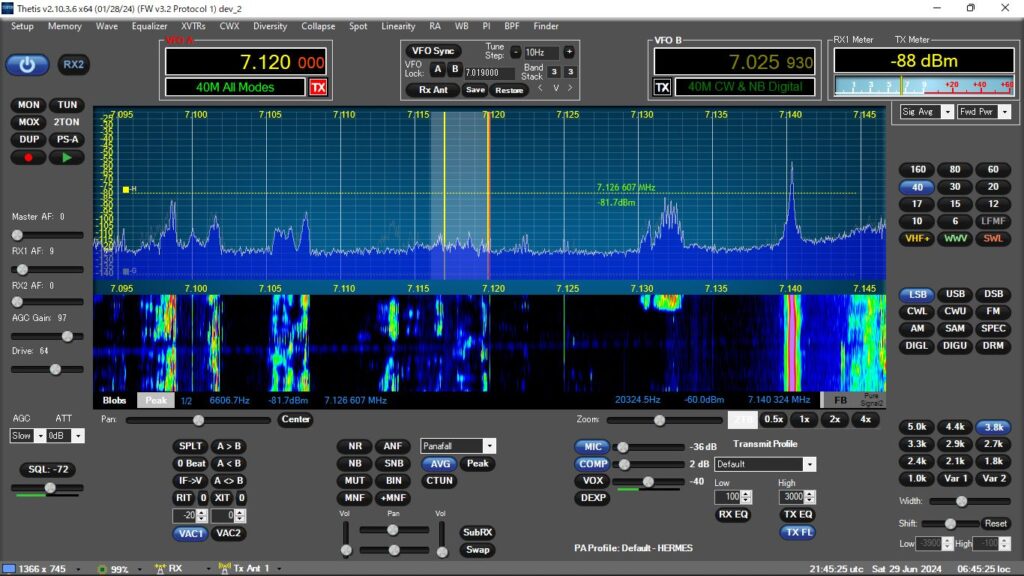

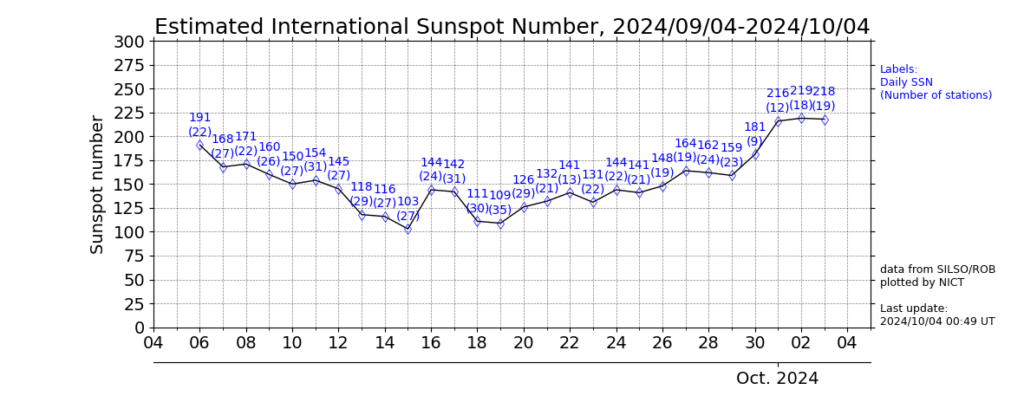

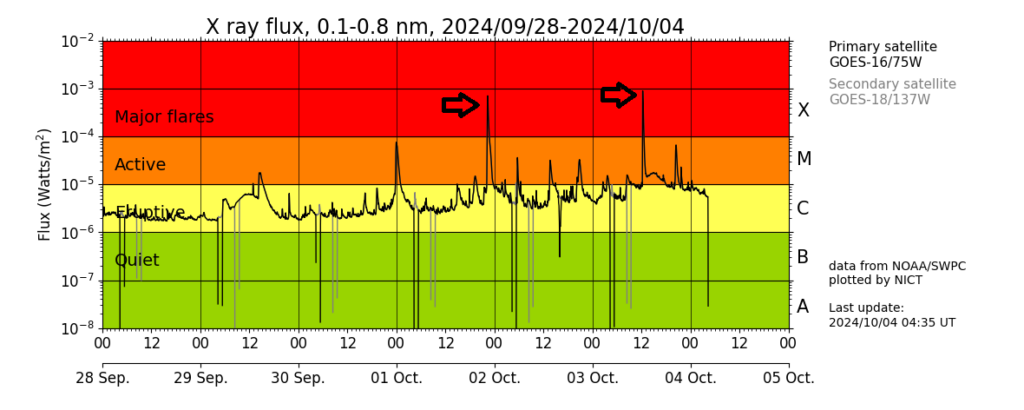

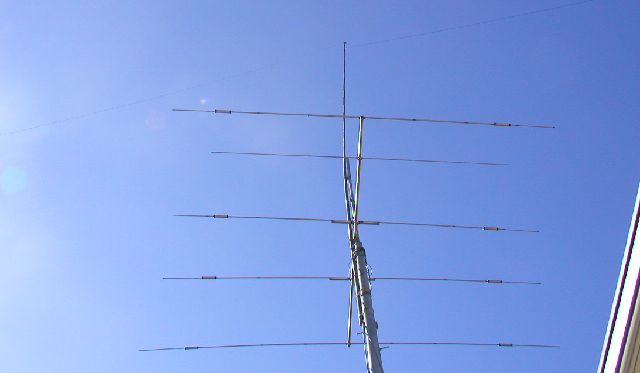

今回のオール九州コンテストではFT107Mの受信機として利用出来なくなりましたので、TS950SDXを利用する事にしました。これもまた、久々に使うので利用できるか不明です。8月末までは利用出来ていました。小生に家には古い機械(TS870)ばかりで、最新式のまともな機械がありません!!小生に家では唯一IC-7300が最新鋭ですが、1.8MHzでは混変調による障害が多く安心して利用できません。。