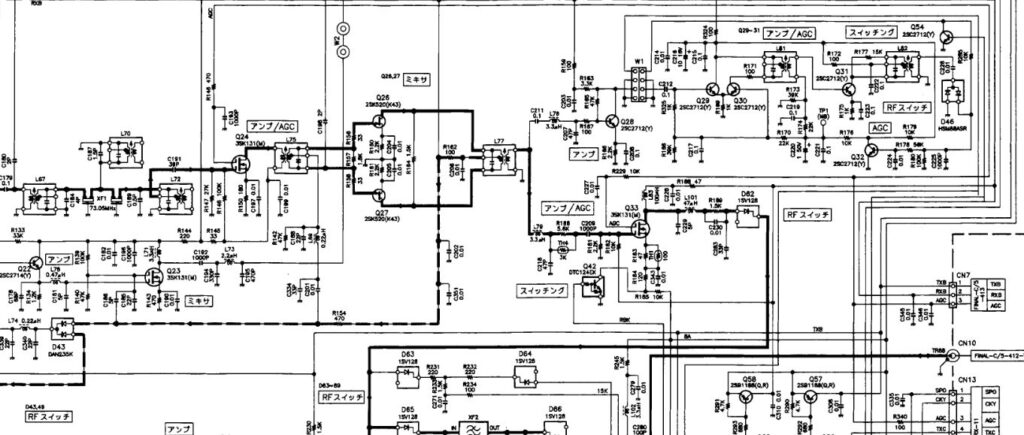

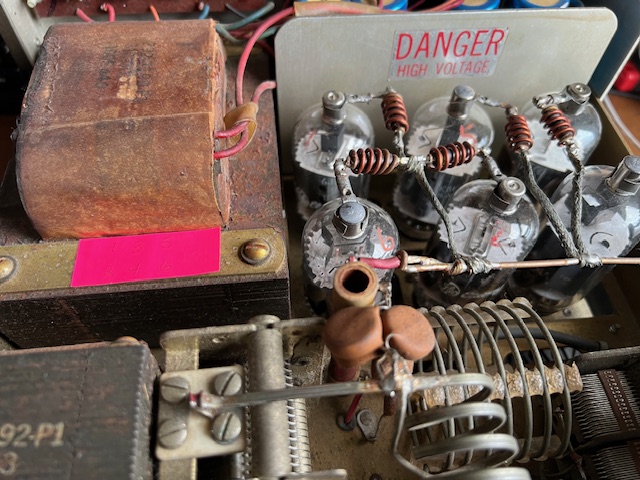

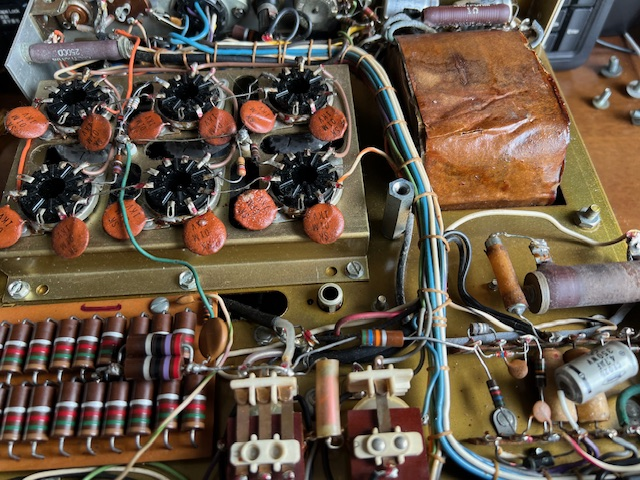

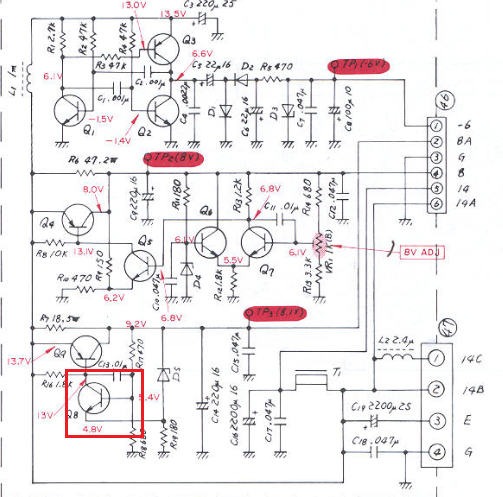

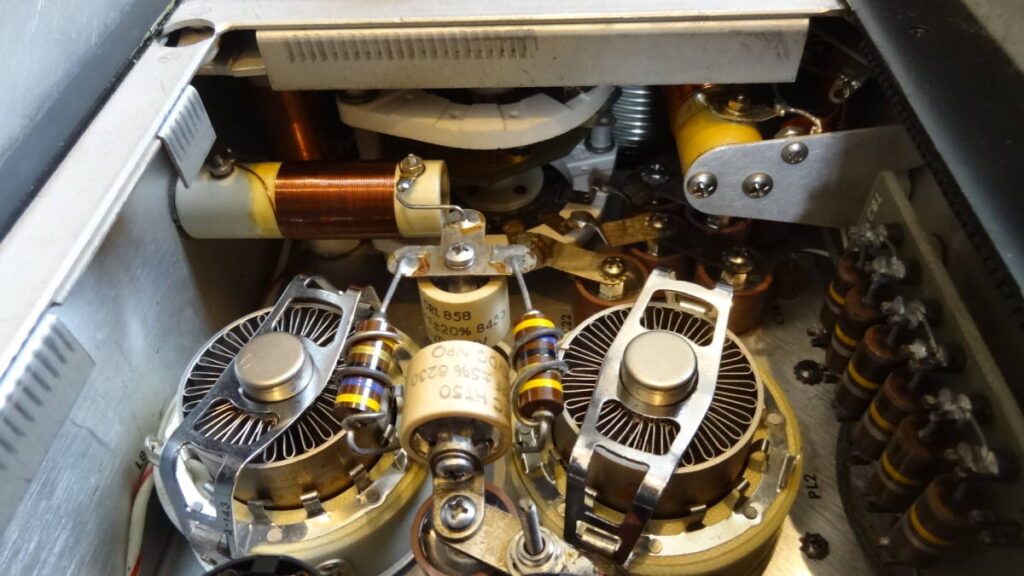

今回のALL-JAにて3.5MHz-CWで運用したTransceiverは八重洲無線のFT-107で中古で最近購入したもので40年前に購入し利用していた経験があり久ぶりに使ってみるとセットノイズが低くて聴き易い名機だと思い出しました。以前使っていた際は10MHz帯のルーフィング・フィルタ搭載基板を開発し特注のXtal(500/3KHz)の基板を追加したものに変更していました。やはり、帯域幅を狭めた効果は素晴らしく気に入っています。

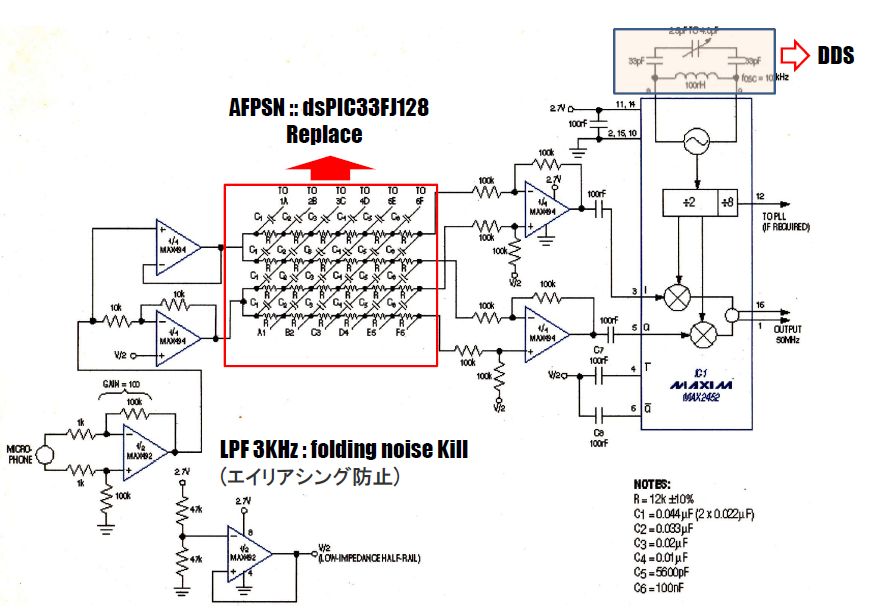

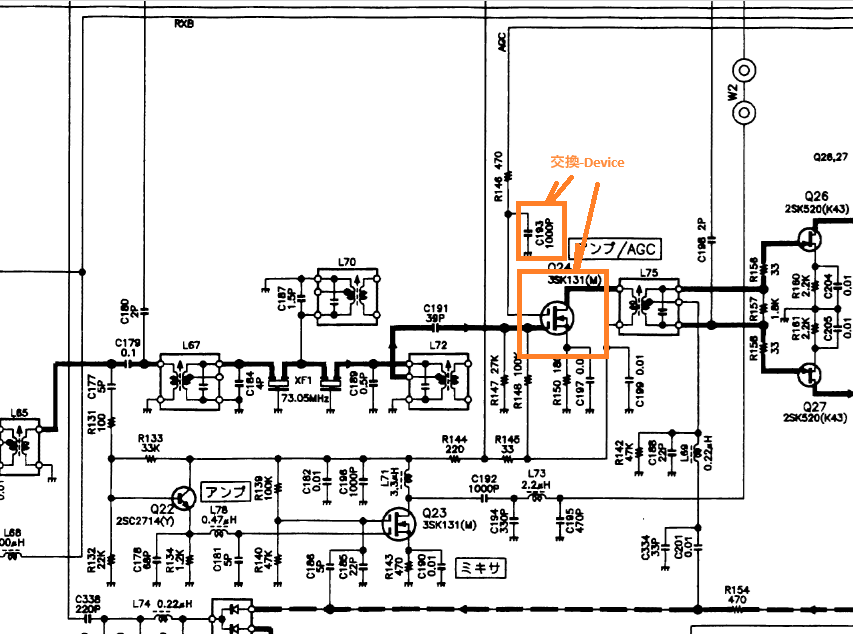

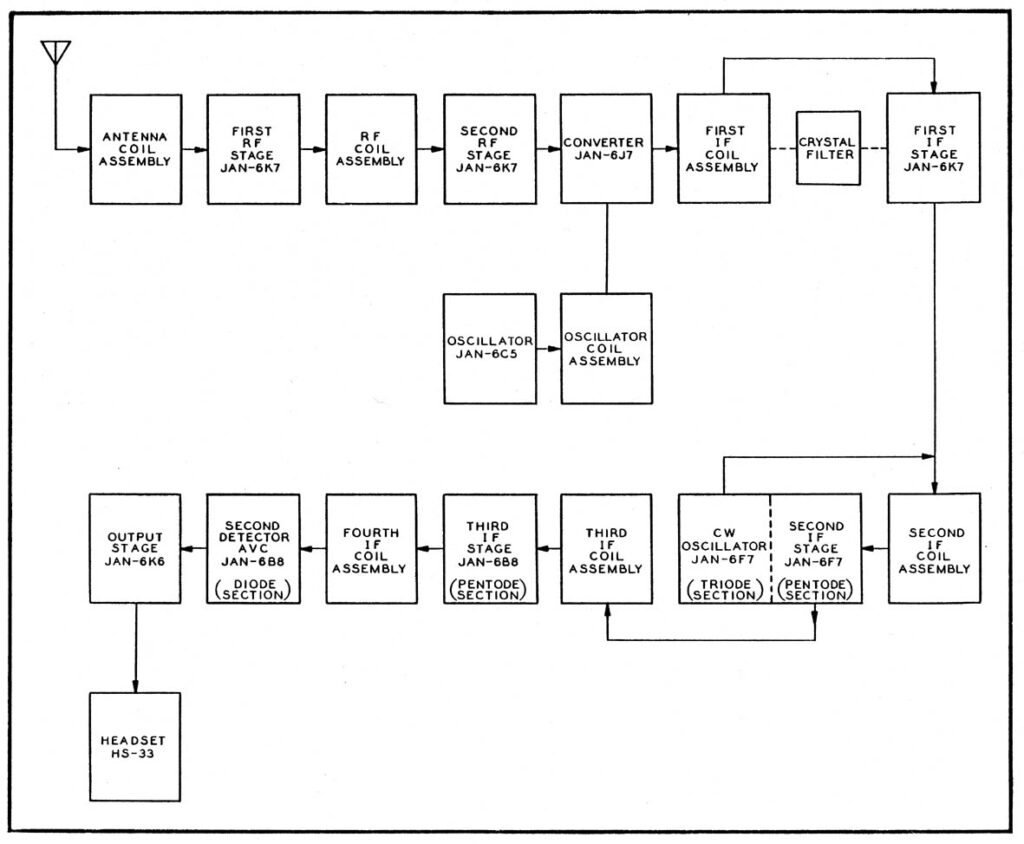

発売当時から気になっていた部分ですぐざま基板を新規開発してスロット挿入していました。以前のFT107は既にQSYしていたのですが、この基板のみ手元に残っていて、久しぶりに利用する事ができました。このFT-107は当時はやりのダイオード・ミキサーを利用していました。

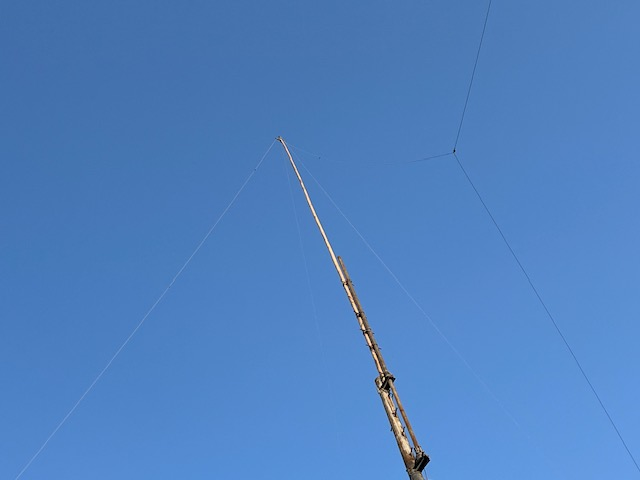

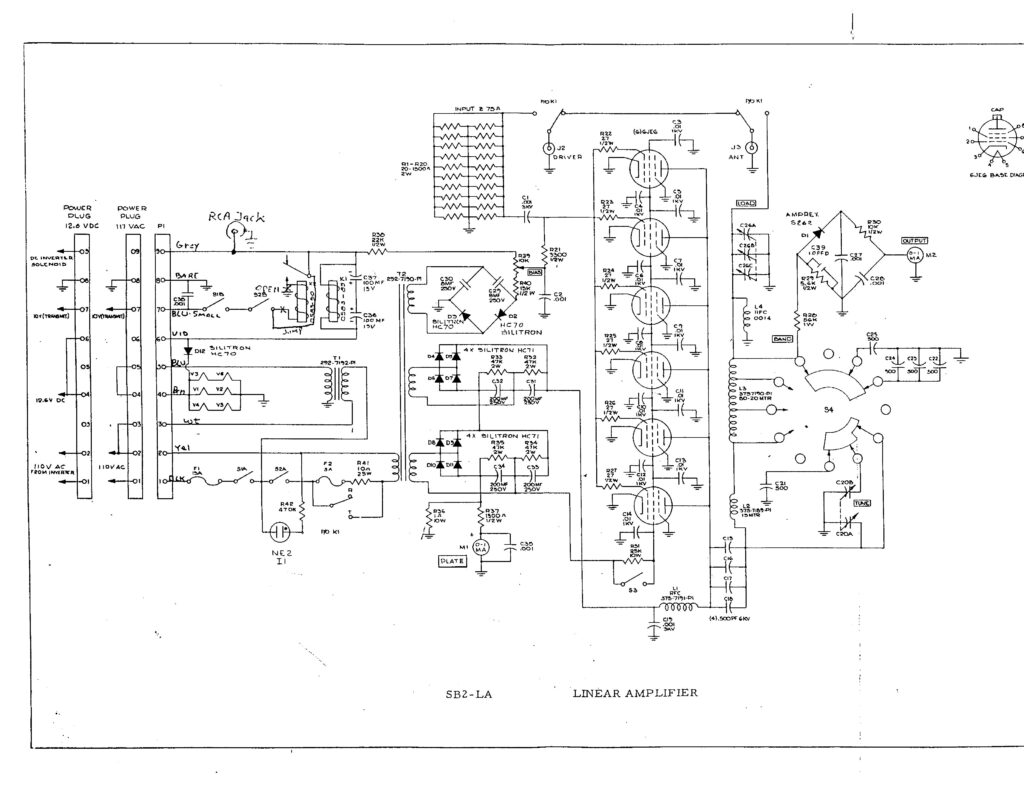

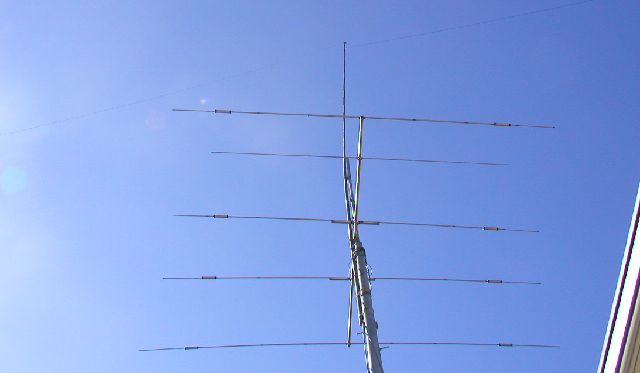

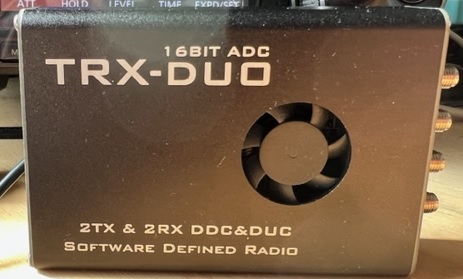

そこで、1.8MHz帯のコンテストを覗いてみると非常に静かでS/Nの想像以上で非常に聴き易い感じがしました。若干、ゲインの少ないInverted-L(垂直15m水平25m)を使っての評価受信でしたが、FT-107は非常に静かで中波帯の混信も少なくIC-7300と聞き比べてもかなり性能が高いものだと痛感しました。IC-7300はこの1.8MHz専用に使うために購入したものですが、中波帯の混変調で聴きずらく疲れ果ててしましました。結局、Originalでの運用が厳しいと判断して再度、梱包収納BOXに戻してしまいました。

1.8MHz/3.5MHz専用として使う際には受信部の前にATTか同調回路(プリセレクタ)を挿入しないと使えないものだと思います。