全市全郡コンテストは現在も継続中でまだ終わっていませんが、昨夜の1.8MHzでの交信数は52局でした。関東エリア以北の方は空電などが多いのか?ナンバー交換時の再確認を多く求められた感がありました。また、その影響か?自局コールが間違っていた可能性がある方が2局程おられ、曖昧だったのでその方は除外していました。入浴時間を含めての3時間程度の実績ではありますが、設備が悪い中でも多くの方との交信交信ができたのは良かった様です。交信数は少なかったのは残念でした。

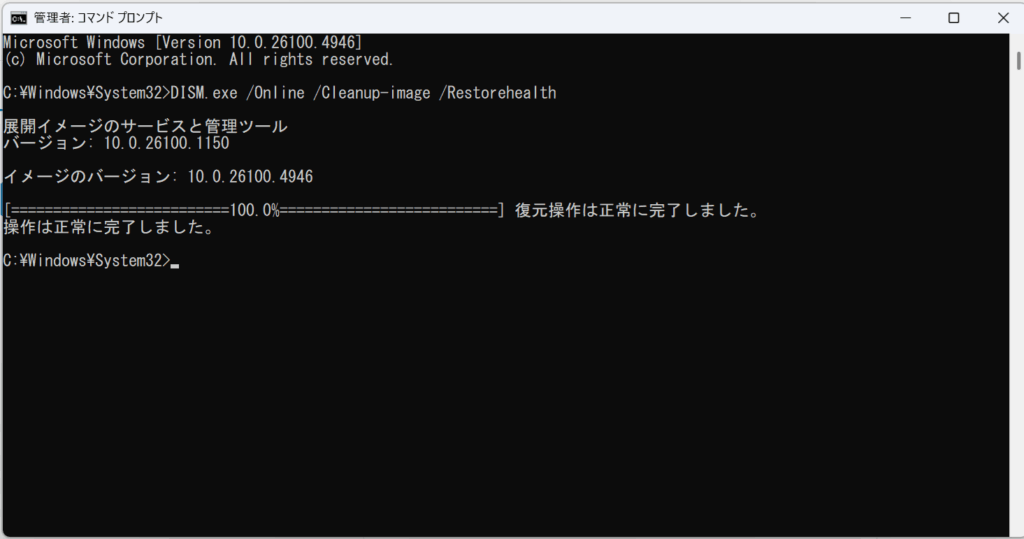

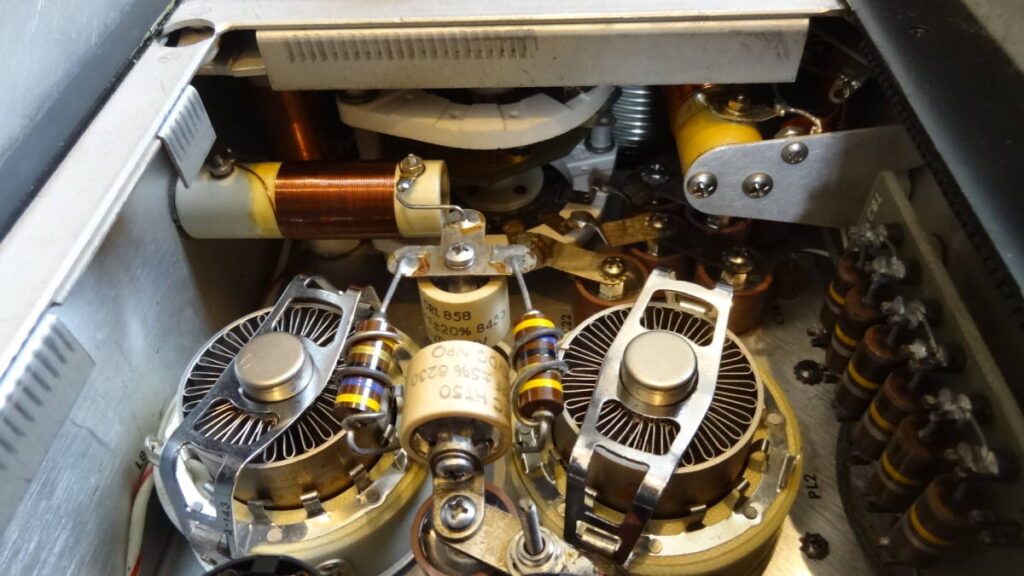

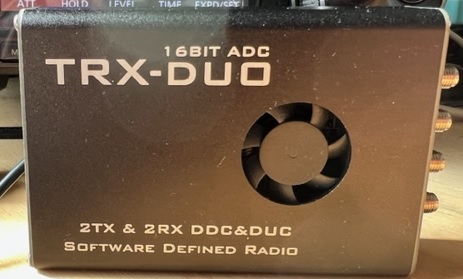

今回の結果を見ると、アンテナ設備が悪く飛んでいない事が鮮明になりました。自作の1.8MHz専用SDRトランシーバー(50W)の受信はプリセレクターなどのBPFなどの対策により、すこぶる聞きやすくなり、快適で良かったのですが相手を呼ぶと一発コールでの反応が低く、数度となくRST+Numレポートを送る事に時間を使ってしまいました。簡単に一発コールで反応が無いとちょいと寂しいところです。何度となくCALLすることが多かったです。

コンテスト前に40Km離れた2ndシャックでの受信レベルをネット経由でリモート制御操作にて見ると、以前測定した値と同等程度でしたので、あまり交信数の増加期待は低く、結果としても例年通りで有り予測通りの結果となりました。ただ、短時間ではありましたがコンテストを楽しめました。

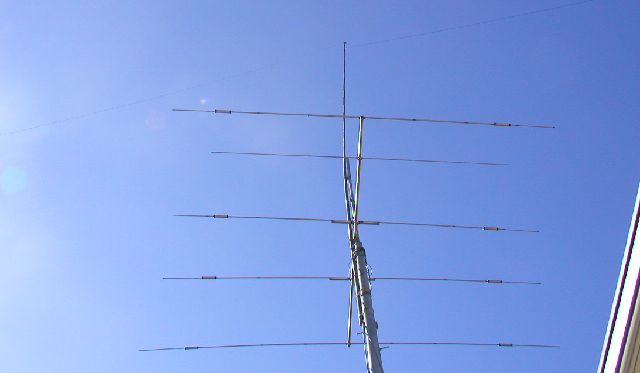

それと、バーチカル等の接地型アンテナの優越は接地【アース】性能の良し悪しだと強く感じました。現行のInverted-Lの効率は悪く、あまり強く輻射していない事が今回の結果だっと認識しました。それに伴って、今後のバンドプランも見直しする事が必要のようです。今後は3.5MHz以上での運用をする事がベストかも知れません。毎年、3.5MHzフルサイズの垂直デルタ・ループアンテナを上げていてそこそこ飛んでくれている実績があり、ベストな選択かと思っています。いずれにせよ、もう少し模索していく事になりそうです。